引言

「早餐」(breakfast),這個簡單的字,對你有什麼意義?把這個字拆開來看,它是由兩個字組成的:break and fast。如我們所知,「break」的意思是「中斷」或「打破」,而「fast」則是「禁食」或「斷食」的意思。所以字面上,breakfast 就是「打破禁食」的意思。人們經過一整晚的睡眠,通常八到十二個小時沒有進食,我們的身體其實處於一種「禁食」的狀態。當我們早上吃第一口食物時,就是在「打破」那段禁食。這就是為什麼一天的第一餐被稱為「breakfast」——早餐。

但除了語言上的意義之外,這個字還有更深的象徵。早餐不僅是第一餐,它象徵著「更新」、「能量」,以及「新的開始」。它提醒我們,每一個新的早晨,都是身體與心靈重新得力的機會。所以下次當你坐下來吃早餐時,請記得,你不只是吃飯,而是在「結束禁食」、迎接新的一天,並以力量與感恩開始生活。

父親的早餐

我的童年時光是非常幸福、快樂的。那時,家裡四代同堂——家族中連老帶小十口人,住在一個有獨立衛生間、浴室、廚房,有五個房間的「大房子」裡。雖然房子不小,但人「太多了」,我和父母也需要擠在一個房間裡起居。記憶中,那個年代仍是一個物質羞澀的年代,餐桌上的食品,用現代人的眼光來看,還是非常的單調。然而,父親的早餐卻從未缺席,也從不敷衍。

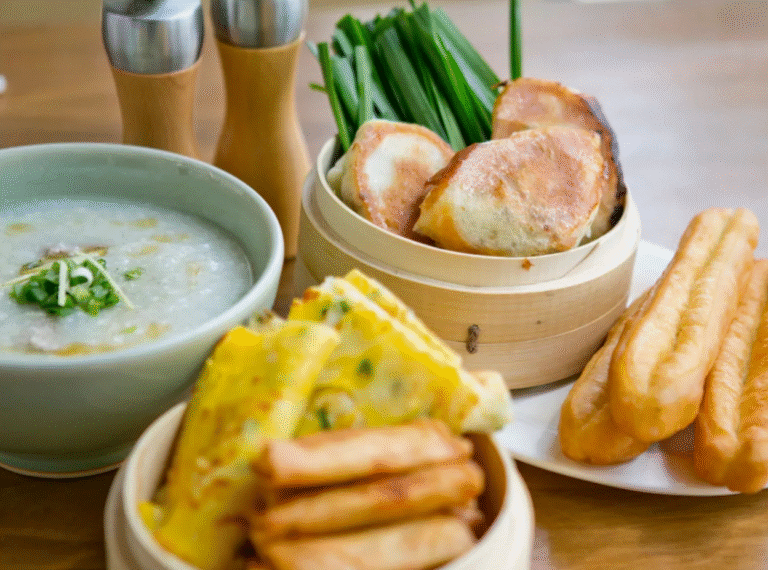

那時,糧油尚需憑票供應,雞蛋更是稀罕物。可在我的眼裡,那時的父親像一位魔術師,總有辦法變出不同的早餐——有時是香噴噴的炒餅、煎饅頭片;有時是熱氣騰騰的窩窩頭、棒子麵粥;我最喜歡吃他炒的蔥花蛋,以及簡單卻香氣四溢的蔥花蝦皮麵。現在想來,我能養成早起、不賴床的習慣,可能真是因為兒時父親從不叫我起床,取而代之的是他那句「吃早餐嘍!」這聲音,於我,是比任何鐘錶、呼喚都更確鑿、有效的喚醒。

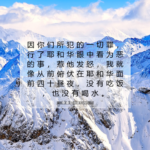

多年後,當我第一次讀到「我們日用的飲食,今日賜給我們。」(路加福音11:3),忽然明白了父親當年早餐的寶貴——其實我們每一天的開始都不是祈求更多額外的恩賜,而是感恩已有的預備與供應。

輾轉各地,早餐不缺席

後來,我離家求學,工作,成家,先後輾轉居住於幾座大城 —— 北京、香港、成都、上海、高雄,它們都曾是我生命地圖上濃墨重彩的坐標。每至一處,我最大的樂趣,便是入鄉隨俗,常常早起去探尋當地那街頭巷尾的早餐煙火,這習慣,大抵便是父親早年為我種下的。

北京的清晨是非常熱鬧的,特別是那些老字號的早餐店,很早就熙熙攘攘地擠滿人。坦白說,我至始至終都沒有勇氣去嘗一嘗那滾燙的豆汁,但這並不影響我對70/80年代北京早餐的記憶:油條、油餅、還有糖三角,喝一碗熱氣騰騰小米粥,就著鹹菜絲、豆腐乳…那滋味,似乎單調,卻醇厚無比。一如這座帝都,表面方正肅穆,內里卻自有其溫潤綿長的人情。

成都的早晨,則完全是一場味蕾的狂歡——街邊的「蒼蠅館子」裡,紅油抄手、擔擔麵、肥腸粉,各式澆頭琳琅滿目。我喜歡成都早晨的面,更愛那一碗紅油水餃,白胖的餃子浸在紅亮亮的辣油里,上面撒著碧綠的蔥花和金黃的芝麻,一口下去,餡料的鮮美與佐料麻香在口中炸開,一下子整個人便徹底地、痛快地醒了過來。成都人可不是早起的那一類,但成都的早上卻不乏生命力,相信那就是成都早餐的潑辣與真誠給予的力量。

上海的早餐,是精緻的,體貼的。在上海的那些年,早上常去小區附近早餐店。一碗鮮肉小餛吞,或者豆漿配上生煎饅頭、小籠包子,又或是一碟粢飯糕,這搭配,妥帖安穩。我最喜歡的咸豆漿尤有意味,滾燙的豆漿衝入盛著紫菜、蝦皮、油條段的碗中,瞬間凝成絮狀的豆花,口感層次極為豐富、鮮香醇厚。這像極了上海人的性子,在精明的之下,也藏著內涵的溫柔與周全。

至於香港與台灣,它們的早餐文化則共有著一份南國的暄暖與閒適。港式的茶餐廳,一杯熱鴛鴦或一碗艇仔粥,可以配上一個菠蘿油、一碟叉燒腸粉或一盤炒麵。相較之下,我更喜歡那碗腸仔(或火腿肉)配雙蛋公仔麵,味道好極了。香港的早餐配餐速度快,效率高,這都是為忙碌都市人注入的及時能量。作為高雄女婿,高雄的早餐是我的熱愛,相較于香港早上的忙碌,高雄的早上則更透著幾分慵懶與從容。老宅後的那條街上,你可以輕鬆找到一週都吃不重複的各種早餐——我喜歡一杯熱乎乎的豆漿配上一副剛出鍋的燒餅油條;或是買上兩份素煎餃;又或者一杯熱紅茶牛奶或熱咖奶,配上各式蛋餅、豬排三明治什麼的。還有那美味的飯團,糯米飯包裹著肉鬆、油條、鹹菜,扎實而溫暖,握在手裡,彷彿整個時間都凝固了。

這些散落在不同城市的早餐記憶,最終都匯流成我自家廚房裡的晨光。如今,我成了那個喜歡早上系著圍裙在灶台前忙碌的人,成了家中早餐的供給者。

未完待續…

Andy 25-11

歡迎通過電子郵件交流:dduck419@hotmail.com