引言

創造,從來不僅僅是物質的堆砌與形態的生成。當造物主說「要有光」,於是就有了光——這聲命令里包含著韻律與節奏;當祂鋪張穹蒼,佈置大地的根基,那其中蘊含著比例與和諧。真正的創造,本質上是一種美學的彰顯。

在人類的一切藝術創作中,我們都能窺見這神聖創造的影子。巴赫的賦格曲里,對位聲部如溪流交匯,最終歸向永恆的和聲——那是造物主設定宇宙規律的微縮回響。倫勃朗的油畫中,光從暗處浮現,勾勒出人物的輪廓與靈魂,彷彿重演著太初之光分開黑暗的剎那。哥特式大教堂的穹頂,石塊以精妙的力學向上攀升,指向那不可見的天國,正如受造界本身都在訴說創造者的榮耀。

這些藝術創作之所以能撼動人心,正因為它們不僅僅是技巧的展示,而是對那至高創造的回應與映照。當我們被一首聖詩感動,被一幅聖經主題畫作吸引,被一座教堂建築震撼,實際上是我們靈魂深處對創造之美的共鳴。

創造之美,本質上是一種邀請——邀請我們透過一切受造之物,窺見那永恆者的榮美與智慧。在每一次真誠的藝術創作中,都藏著回歸創造本源的渴望,都回蕩著對那原初之美的深切致敬,更透射著人類對於永恆美好的切慕。

前言

十七世紀阿姆斯特丹的黃昏,一縷斜陽透過閣樓小窗,照在一位貧困潦倒的老人身上。他顫抖的手握著畫筆,在畫布上點下最後一抹金黃——那是父親擁抱浪子的手,一隻粗糙有力的男人手,一隻溫柔如母親的手。這雙手的背後,是倫勃朗·范·萊因自己跌宕起伏的一生,也是他對恩典理解的三重演進。

倫勃朗一生共創作了三幅以“浪子回頭”為主題的畫作,分別屬於早期(約1636年)、中期(約1650年代) 和晚期(約1668–1669年)。其中,最著名且意境最深刻的就是他生命最後一年創作的晚期版本,現藏於俄羅斯聖彼得堡艾爾米塔什博物館(冬宮博物館)。

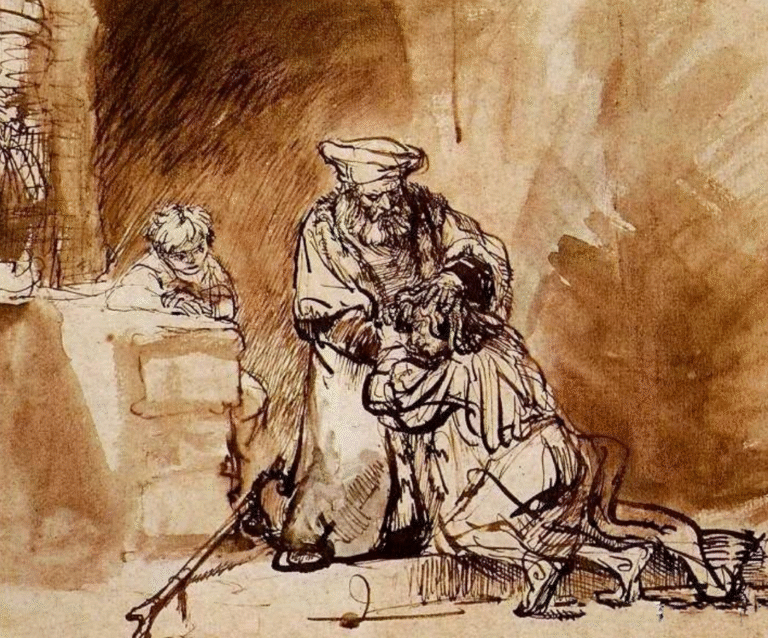

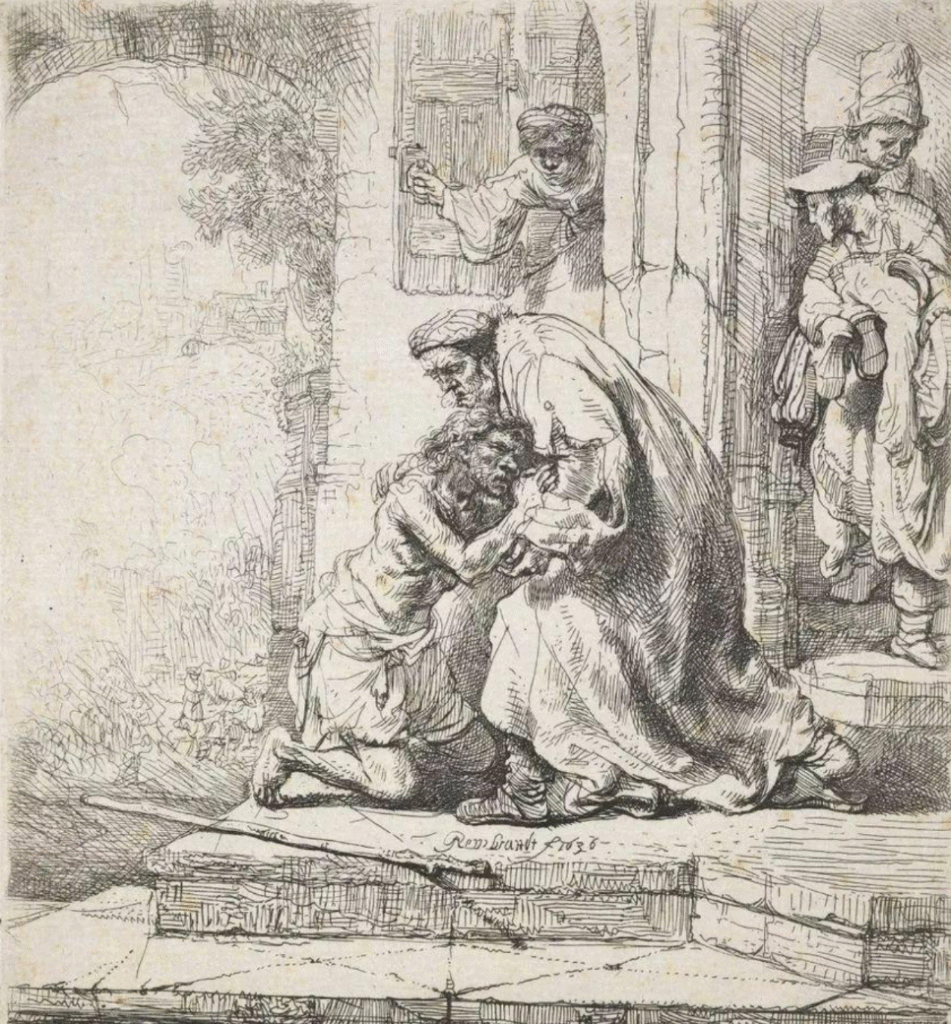

第一版「浪子回頭」(1636年)

1636年,三十歲的倫勃朗已是阿姆斯特丹最受追捧的畫家。訂單如雪片般飛來,學生爭相拜師,與富商之女莎士基亞的婚姻更讓他躋身上流社會。春風得意之際,他創作了第一幅浪子主題的蝕刻版畫。

這第一版的「浪子回頭」受巴洛克戲劇化風格影響,畫面充滿動態與細節,人物表情誇張,光線對比突出但略顯程式化。構圖呈現擁擠的場景,浪子跪在父親面前,周圍有數名旁觀者,強調故事的敘事性。

這幅畫的意境偏向道德訓誡,突出浪子的醜陋與落魄,對比父親的仁慈寬容。我們可以這麼理解:此時,倫勃朗對恩典的理解停留在表面——恩典是給值得的人,是道德行為的交換。他的光影對比強烈(只有小兒子醜陋的臉在黑暗之中),很像舞台燈光,為精彩的道德劇服務。

第二版「浪子回頭」(約1650年代)

關於第二版素描版的創作時間,學界有些爭議,但可以肯定的是:此時的倫勃朗的人生急轉直下——妻子因病去世,留給他年幼的兒子提圖斯。他的畫作因創新構圖遭到客戶投訴,事業開始下滑。更糟的是,他不善理財,揮霍無度,債台高築。

第二版的「浪子回頭」構圖趨於簡化,焦點集中在父親與浪子的互動上,背景人物少至一人。此幅畫作,倫布朗從道德訓誡轉向注重情感表達——浪子的跪姿更具脆弱感,父親的姿態顯露出溫和與接納。

留意小兒子臉部光線,此刻深陷人生無常中的倫布朗似乎開始體會到:恩典不是簡單的道德獎懲,而是在絕境中的一線曙光。光影不再只是戲劇效果,而是內在心境的投射——浪子臉上的光,既是外在的曙光,也是內心的希望。

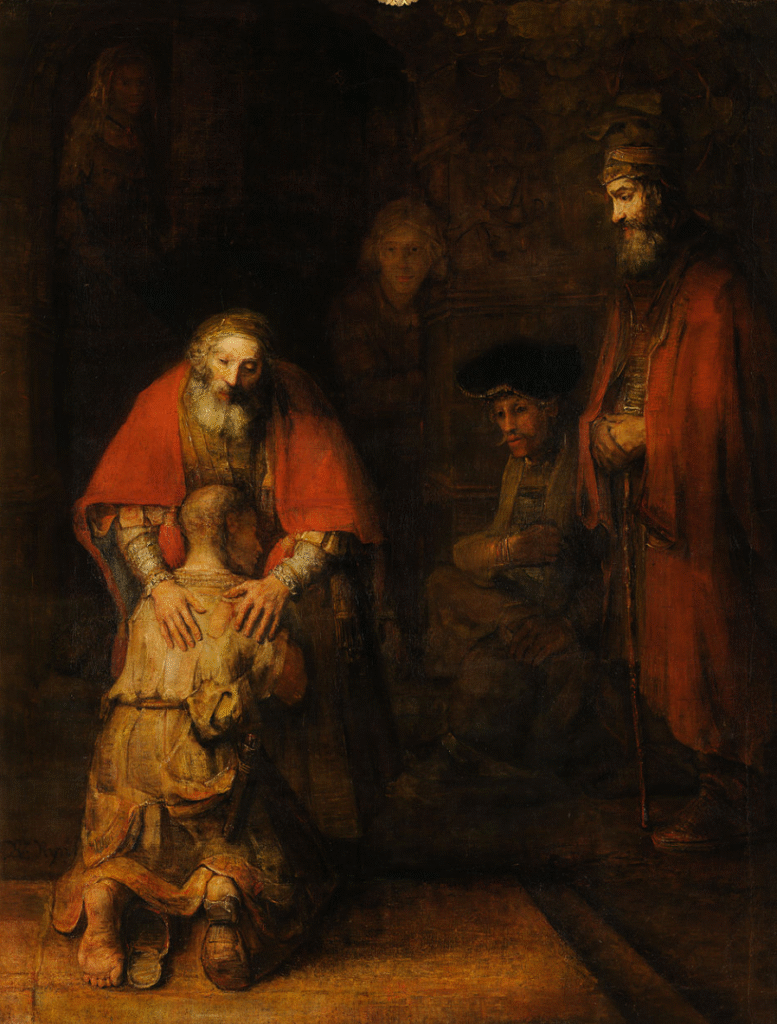

第三版「浪子回頭」(1668年)

1668年,倫勃朗的生命步入尾聲。第二任妻子和愛子提圖斯相繼離世,他獨自住在羅澤運河旁的陋室中,一貧如洗。然而,正是在這最黑暗的時期,他創作了不朽的名作《浪子回頭》。

這幅油畫版的「浪子回頭」徹底超越巴洛克的戲劇性,描繪著相當深沈的屬靈境界。此畫筆觸粗獷自由,色彩濃郁厚重,而其光線的表達可以說到了「出神入化」的境界——畫中光線從左上方溫柔灑下,照亮核心的三個人:俯身的父親、跪下的浪子以及一旁靜立的兄長:

- 父親的雙手輕輕按在兒子的背上,一剛一柔,輕撫浪子破損的衣衫,那雙手承接著無盡的憐憫與接納;

- 浪子的鞋已掉落,露出一隻磨破的腳跟,這一光腳的細節似乎象徵著徹底的謙卑;他的頭髮被剃光,象徵著在異邦為奴的恥辱;

- 兄長與旁觀者隱沒在暗影中,其表情耐人尋味:不是憤怒,不是嫉妒,而是困惑與思索。他代表了那些試圖靠行為稱義的人,無法理解父親對浪子的寬恕。這或許也是倫勃朗對自己早年成功時期的回望與反思。

此刻的倫勃朗,彷彿真正讀懂了路加福音中那個比喻的深意:「相離還遠,他父親看見,就動了慈心,跑去抱著他的頸項,連連親他」。恩典不是因為我們配得,而是因為天父的愛從未改變。倫勃朗在生命的最低谷,反而觸摸到了恩典的本質——無條件的愛與接納。

結語

聖經路加福音「浪子回頭」的故事,不僅是一個比喻,更是一面映照每個人內心的鏡子。那個遠走他鄉、耗盡所有、最終醒悟歸家的年輕人,他的旅程恰如我們每個人在人生不同階段對恩典的體會與追尋。

倫布朗用畫筆延續與呈現了這個永恆的主題,他的三版「浪子回頭」的演變,體現畫家從外在敘事到內在靈性的昇華。早期關注外在的道德規範,中年時刻畫內心的掙扎痕跡,晚年時則凝聚了生命的全部重量:苦難未摧毀他,反而賦予其作品一種近乎神性的悲憫。那雙父親的手,展現的不是簡單的繪畫技法,而是歷經滄桑後對生命最深刻的理解——在人生的暗影中,生命因如光的恩典而存在與更新。

創作之美,未完待續…

Andy 25-11

歡迎通過電子郵件交流:dduck419@hotmail.com